马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

今天是一年一度“七月半,鬼乱窜”的时刻。中元节又称盂兰盆节,民间称之为“鬼节”,别看这字眼吓人,其实却有着温馨的一面。因为中元节中往往能折射出我们传统的善与孝。 在中元节这天,大家往往用烧纸钱的方式祭奠逝去的先人,表达对亲人的思念之情。虽然祭祀方式简单,但基本上保存了中元节淳朴的意义。因为这是既是感情的延伸,也是尊重孝道的提醒,这些都赋予了中元节丰富的人文内涵。即使年代不同了,烧去的礼物也不同了,但永远捎不完活着的人对远去亲人无尽的绵绵哀思和深深的怀念。关于农历七月十五,除了“鬼节”这个简单粗暴的称呼外还有“中元节”、“盂兰盆节”的叫法。 在我们每个人的印象里,这个盂兰盆节最初的作用似乎和清明节有点像,是用来祭祀祖先的,但今天人们谈起“七月半”,第一个想到的多半是在这一天关于“鬼”的各种恐怖传说。 为什么一个祭祀的节日会成为一个有恐怖色彩的“鬼”节?而人们又为什么挑中了中元节,而不是与之相似的清明节来过“鬼”节?今天给大家讲讲不恐怖的“鬼”故事。 七月半:一个儒释道都喜欢的日子 “七月半”是俗称,不同的名字背后有着不同的来历。 佛教经书记载佛祖弟子看见自己过世的母亲在地狱里受苦,如倒悬一般难受,佛祖指点其于农历七月十五日以佳肴供养僧众以救母,而“盂兰盆”由梵文音译而来,意思就是“解救倒悬之苦”。后梁武帝奉佛教为国教,以施斋、放灯等宗教活动为主的盂兰盆节流传开来。 在佛教传入中国之前也有关于七月半的传统。道家有“三官”,天官赐福,地官赦罪,水官解厄,“三元”则分别是“三官”的生日,正月十五上元节、七月十五中元节、十月十五下元节。而生日在中元节的地官有一个重要功能是分辨善恶,如果人们在这天努力诵经把地官哄开心了的话,“囚徒饿鬼,当时解脱”。于是道家对于亡灵的祈祷、诵经、礼忏等活动也就定在七月半这一天。

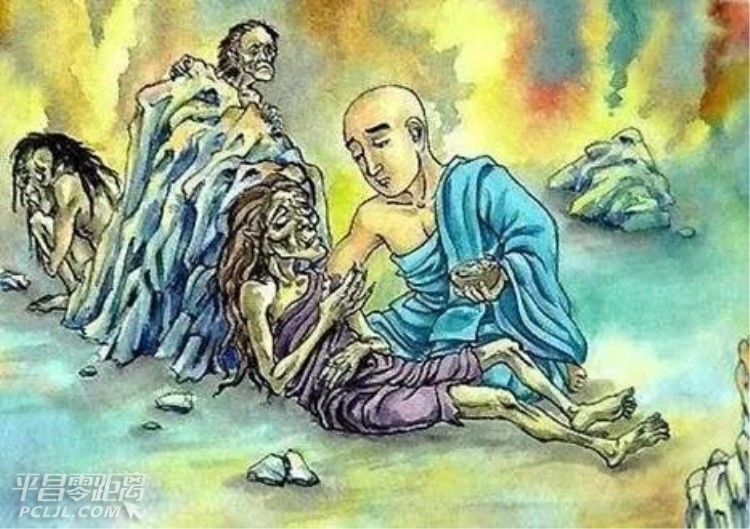

△元朝时盂兰盆道场里超度亡魂的情景 民间受儒家影响,有丰收后祭祀祖先、祈求来年好收成的习俗,七月中旬正好是夏收过后的第一个月圆之夜。儒家的敬祖孝悌、道家的三元之说,在佛教盂兰盆节“救母于倒悬”“超度亡魂”的观念传入中国后开始融合,农历七月十五日也就渐渐适应了儒释道和民间需要成为了祭祀祖先鬼神的重要节日。 最早,放河灯的中元节是一个浪漫的日子 唐朝后期“中元”已成为固定节名,道风炽盛的宋代弥漫神鬼信仰,与鬼灵有关的中元祭祀仪式在民间影响广泛,与盂兰盆会一道成为七月十五的重要节俗内容,唐宋之后的中元节俗有了三大主干内容:祀先、礼佛、敬道。 有意思的是在相当长的时间内,僧、道、俗三家都是在各自的活动范围内传承中元习俗,《武林旧事》讲道:“七月十五日,道家谓之‘中元’,各有斋醮等会。僧寺则于此日作盂兰盆斋。而人家亦以此日祀先。” 但不管中元节俗多么丰富,礼敬亡灵是其唯一主题。民间相信这天地府大门打开,祖先会返家探望后人,所以备物祭祖。与清明不同的是,中元不仅顾及自家祖先,既然有佛家、道家的加入,其关注重点更多是在“普度亡魂”,比如,盂兰盆会中有一项叫做“放焰口”的活动,僧人诵经做法、挥洒米粮净水,就是在为孤魂野鬼施食。

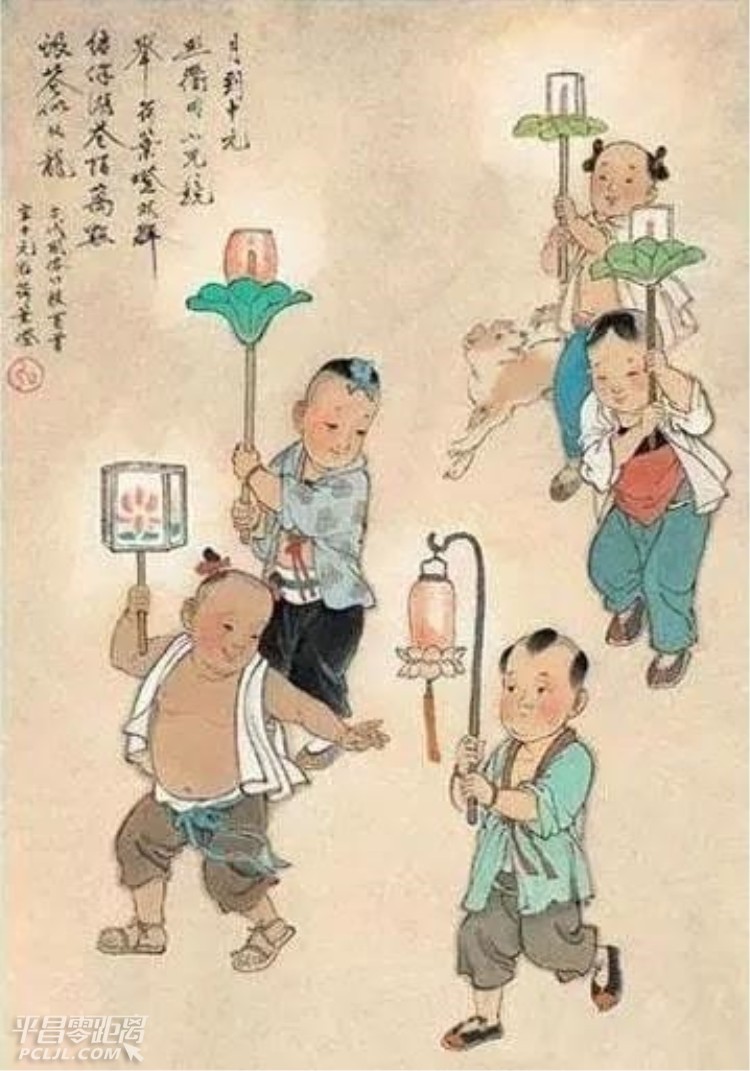

中元最广为人知的一项活动大概要数放河灯。民间认为上元是人节,人陆皆阳所以要在陆上张灯,而中元是鬼节,鬼水为阴,要在水里放灯为亡魂引路。若河灯沉没代表一个游魂已经投胎转世,如果灯飘得很远或者靠岸,就代表亡魂到了彼岸极乐世界。 实际上,人们往往趁这个日子尽兴游玩。明代文学家张岱的名篇《西湖七月半》中有过极生动的记载,有楼船箫鼓,有名娃闺秀,有名妓闲僧,摩肩接踵,看月游湖,在十里荷花中,直到东方将白。可见古时的中元节并无太多今天的恐怖成分,反而是个安宁而浪漫的日子。

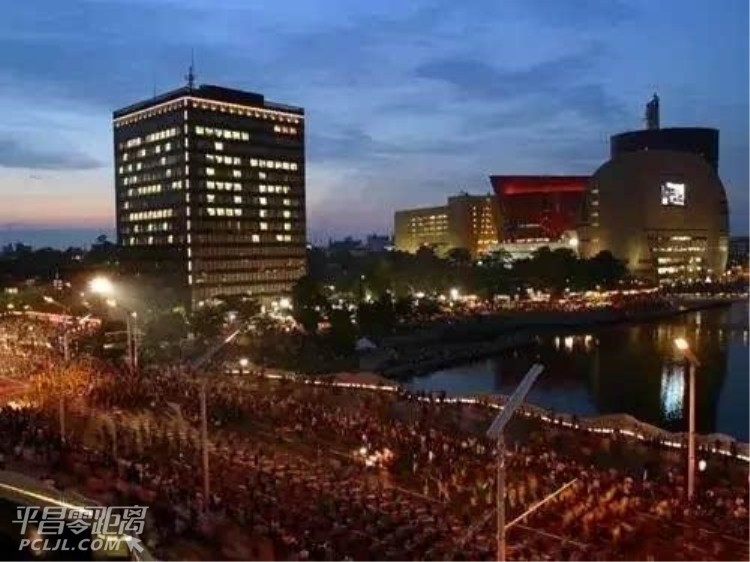

在祭祖这个问题上,中元节怎么败给了清明节? 七月半是个非常具有情怀和浪漫气息的节日,听到这句话可能不少人会噗哈哈,七月半的节俗气氛之所以变淡是有原因的。 祭祀祖先作为传统礼仪,建立在宗族血缘基础上,是对同一祖先表达崇拜和敬意的仪式。在这种活动中,宗族的权威和规范被一次次强调,巩固大家族的凝聚力。 而近代之后,传统的宗族被小家庭所取代。随着经济发展,人们越来越倾向于离开家乡谋生,大家族的许多功能渐渐被养老院、托儿所等社会机构取代,核心家庭和独身者越来越多,加之中元祭祖祈福的习俗与清明和下元有所重复,以及上世纪六七十年代你懂的原因,祭祖的理由和生存土壤都渐渐变弱,更别提中元节“解救一切鬼”的这个功能了。 不过在日本、东南亚以及港台地区,中元节仍然是重要的节日,香港的“潮人盂兰胜会”还入选了第三批国家级非物质文化遗产名录。

△盂兰盆节,日本街道上为节日游行的长龙 中元节就剩下了“鬼” 如同端午节变粽子节、中秋节变月饼节、各种节变情人节,中元节的传统祭祖意味渐渐变淡,而“鬼”这个要素却被人们牢牢记住并津津乐道。 七月半本来是祭祖,在佛教道教的界定中才有了明确的“鬼节”的含义,并且鉴于七月半的关注对象是一切“鬼”,所以“鬼节”实际上是一个被建构的过程,从祖先节变成了鬼灵节,这恐怕与当时的社会风气和需求有关。 “鬼”在秦汉之前可不是青面獠牙的那种玩意儿,而是可以泛指一切死去的人,包括祖先在内,《礼记?外记》中说“人只精气曰魂,形体谓之魄”,都有“鬼”部,表达的是生命阴阳互补的本质。 宋代道教地位的上升导致鬼魅文化盛行,明清志怪小说蓬勃发展,“鬼”也渐渐成为了带有贬义的鬼怪。上世纪八十年代香港鬼怪片突飞猛进,其中大量运用的中国传统元素如僵尸、茅山术等,受到刚精神解放的大陆人民追捧。

我们爱看鬼片鬼故事、捂着眼睛从指缝里也要看,从医学的角度来看是因为这种有惊无险也无害的刺激会给人带来精神上的紧张,肾上腺素分泌带来快感,这种感觉有点类似于咬下一口变态辣烤翅,自虐与自嗨并存。同时人类的生活越来越安全,生物本能依然会对危险产生一种作死般的需求以刺激起肌体的活力,既然不允许亲身体验危险,充满未知恐怖的鬼文化倒是个不错的替代品。 所以放在现代社会里,个体对感受鬼灵的需求超过了祭祖的需求,中元节俗的天平也倒向了鬼灵一边。 还是那句话,你这么怕鬼,因为你其实特别需要它,要不然为什么那么多人喜欢看鬼片。

|